「都立中高一貫校」は、その高い教育水準と魅力的な学費から、多くの中学受験生とその保護者にとって非常に人気の高い選択肢です。しかし、その入試は私立中学校とは大きく異なる「適性検査」という形式で行われます。

適性検査って、普通の教科の勉強と何が違うの?

学校によって問題が違うのかしら。。。どんな対策をすればいいの?

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事執筆時点で、私の娘(5年生)は都立中高一貫校目指しておりますが、今の所、塾に通わせていません。主に通信教育のZ会で受検対策を行っていますが、娘をサポートするためには情報収集がとても大切だと思っています。

塾であれば様々なデータを教えてもらう事が可能かもしれません。しかし、自宅学習を中心とするなら親が適性検査についてしっかりと理解しておくべきでしょう。

私は受検の専門家ではありませんが、娘の志望校だけではなく、他の都立中高一貫校(区立含む)の分析も行ってみました。

それぞれの学校の形式を分析すると、学校が求める生徒像も見えてきますね!

今回の記事では、都立中高一貫校の受検を考えている皆さんのために、適性検査の基本情報から、各学校の検査形式や配点、そして合格に向けた対策のポイントまで、最新の情報を基に網羅的にシェアしていきます。

志望校選びと受検対策の第一歩として、ぜひ参考にしてくださいね。

都立中高一貫校の入試制度 4つのキホン

まず、都立中高一貫校の受検に臨む上で、絶対に知っておきたい基本的なルールが4つあります。

- 検査日は全校同日!チャンスは一度きり

- 知識だけでは解けない「適性検査」で選考

- 問題は2種類!「共同作成問題」と「独自問題」

- 学校の成績や活動の「報告書」も超重要

1. 検査日は全校同日!チャンスは一度きり

都立中高一貫校の一般枠の検査日は、例年2月3日に全校一斉で行われます。これはつまり、複数の都立中を併願することはできず、たった1校に絞って出願する必要があるということです。

そのため、多くの受検生は、私立中学校の入試(1月〜2月上旬)と組み合わせて併願スケジュールを立てています。早い段階から「どの都立中を第一志望にするか」をじっくり考え、情報収集することが非常に重要になります。

※注釈:一般枠とは別に、特別枠や海外帰国生徒・在京外国人生徒枠などが設けられている学校もあり、これらの検査日は一般枠とは異なります。詳細は各学校の募集要項をご確認ください。

2. 知識だけでは解けない「適性検査」で選考

都立中の入試は、国語・算数・理科・社会といった単一の教科の知識を問うものではありません。「適性検査」と呼ばれ、複数の教科の知識を横断的に活用して、課題を解決する力が試されます。

- 適性検査Ⅰ: 長い文章や資料を読み解き、自分の考えを400字〜600字程度の文章でまとめる「作文」が中心です。読解力と表現力が問われます。

- 適性検査Ⅱ: 多くは大問3題で構成されます。会話文やグラフ、地図、表などの多様な資料をもとに、算数・理科・社会の知識を融合させた問題が出題されます。大問1は算数、大問2は社会、大問3は理科が問われることが多く、教科横断的な分析力と思考力が試されます。

- 適性検査Ⅲ: 実験や観察、身の回りの事象などをテーマに、より高度な理数系の思考力が問われる問題が出題されます。

3. 問題は2種類!「共同作成問題」と「独自問題」

適性検査の問題には、複数の学校で共通して使用される「共同作成問題」と、各学校が独自に作成する「独自問題」の2種類があります。

重要なのは、全ての都立中高一貫校が、この共同作成問題と独自問題を組み合わせて、学校ごとに異なる問題を作成しているという点です。志望校が「どの検査」の「どの部分」を独自問題として出題するのかを把握することが、対策の鍵となります。

4. 学校の成績や活動の「報告書」も超重要

都立中高一貫校の選考は、検査当日の点数だけで決まるわけではありません。小学校から提出される「報告書」の点数も、合否判定に大きく影響します。

- 報告書とは?:この報告書は、小学校の先生が「あゆみ」や「通知表」に記載される成績や学習の記録をもとに作成する正式な書類です。主に小学5年生・6年生の成績が評価の対象となります。

- 学校ごとに評価が異なる:最も重要な点は、学校ごとに報告書の評価方法(各教科の配点)や、選考全体に占める評価の割合が違うことです。例えば、桜修館のように報告書の割合が30%と非常に高い学校もあれば、20%〜25%程度の学校もあります。

- 対策:志望校が報告書をどのように評価するのかを募集要項で必ず確認し、日々の授業や提出物にも真剣に取り組むことが合格への重要な要素となります。

各学校の独自問題と共同作成問題の構成と報告書の配点は?

各学校ごとで、適性検査が「独自問題」と「共同作成問題」のどちらで構成されているかを一覧にまとめました。また、報告書の配点も載せています。まずはこれで全体の傾向をチェックしてみましょう。

| 学校名 | 適性検査Ⅰ 読解 作文 | 適性検査Ⅱ (大問1) 算数 | 適性検査Ⅱ (大問2) 社会 | 適性検査Ⅱ (大問3) 理科 | 適性検査Ⅲ 理数 | 報告書の割合 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 小石川 | 共同 | 共同 | 独自 | 共同 | 独自 | 25% |

| 桜修館 | 独自 | 独自 | 共同 | 共同 | ー | 30% |

| 立川国際 | 独自 | 共同 | 共同 | 共同 | ー | 25% |

| 南多摩 | 独自 | 共同 | 共同 | 共同 | ー | 20% |

| 三鷹 | 独自 | 独自 | 共同 | 共同 | ー | 20% |

| 白鷗 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 | 20% |

| 両国 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 | 20% |

| 武蔵 | 共同 | 共同 | 独自 | 共同 | 独自 | 25% |

| 富士 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 | 30% |

| 大泉 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 | 30% |

| 九段(区立) | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 20% |

上記の表のように、各学校は共同作成問題に独自作成問題を組み合わせてオリジナルの検査を行う形ととなります。

また、報告書が総合得点に占める割合は20~30%となっています。報告書の配点は学校ごとに差はありますが、それでも本番のテストだけではなく、日々の学校生活の取り組みも重要となります。

一覧表をみると、適性検査Ⅱの大問3(理科分野)に関しては、都立中の全学校が共同問題から出題していますね。また、適性検査Ⅲ(理数分野)を設けている学校は、いずれも独自問題となっています。理数分野に特に力を入れていると考えられそうです。

出題系傾向をよく分析し、どういった力が求められのかをよく理解しておく必要があるでしょう。

どの分野が独自問題になっているかで、学校が求める生徒像の特徴(適性)も分かりそうですね!

※千代田区立九段中等教育学校は適性検査ⅡおよびⅢの大問に、都立中のような明確な区分はありません。より横断的な知識が求められる検定となります。

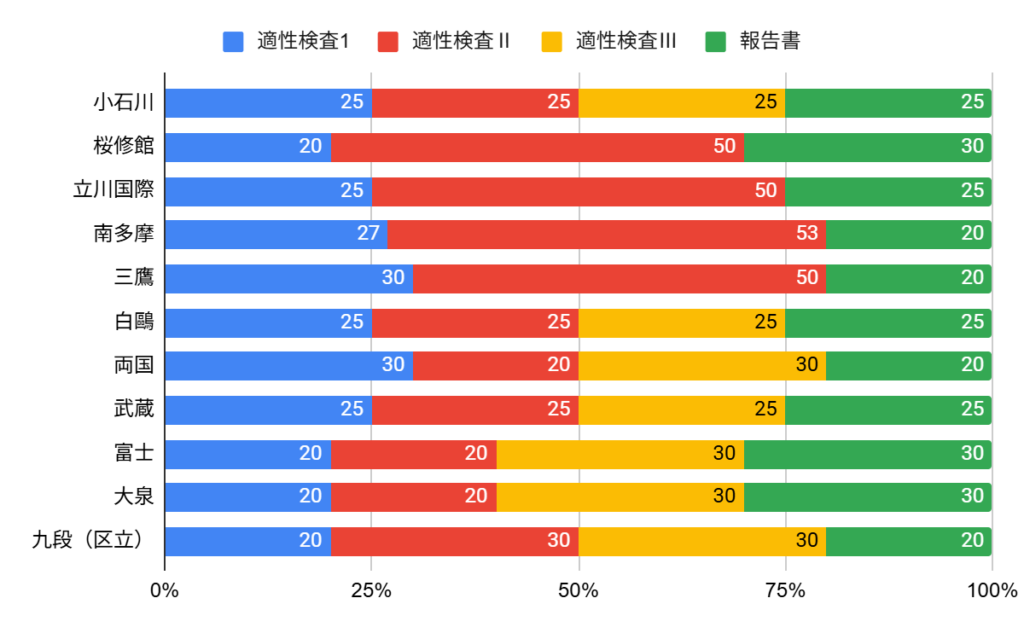

各学校における適性検査の問題構成

それでは、具体的に各学校がどのような問題を出題するのか見ていきましょう。下の表は都立中高一貫校(区立九段中も含む)の検査における配点をグラフ化したものです。

総合成績の割合は、適性検査と報告書の合計が100%になる計算で表記しております(各学校の令和7年度募集要項を参照)。

このように一覧表にまとめると、それぞれの学校の特徴を判断する材料になりますね。

ここから学校ごとにもう少し深掘りして分析していきますので、受検対策のヒントにしていだければと思います。各学校の令和7年の過去問と出題の基本方針に関するリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみて下さいね。

小石川中等教育学校

- 適性検査Ⅰ(共同)・・・25%

- 適性検査Ⅱ(大問1、3共同、大問2独自)・・・25%

- 適性検査Ⅲ(独自)・・・25%

- 報告書・・・25%

小石川中等教育学校の教育理念は「立志」「開拓」「創作」。特に理数教育に重点を置いており、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)にも指定されています。単なる知識だけでなく日常の事象から課題を見つけ、論理的に解決する「探究力」を持つ生徒を求めています。

一般枠とは別に特別枠も設けられており、自然科学分野の全国コンクール実績などが応募条件となっています。

検査の配点は適性検査Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、報告書がそれぞれ25%となっていますが、都立中高一貫校の中でも最難関と言われているだけに、独自問題の適性検査Ⅲは難易度が非常に高いものとなっています。

桜修館中等教育学校

- 適性検査Ⅰ(独自)・・・20%

- 適性検査Ⅱ(大問1独自、大問2、3共同)・・・50%

- 報告書・・・30%

桜修館中等教育学校は「真理の探究」を教育目標に掲げて「高い知性」「広い視野」「強い意志」を高める事を目指します。

検査における大きな特徴は、まず報告書の占める割合が30%と高いという点です。それだけに小学校での成績や学校活動をしっかりと取り組むことが重要と言えそうです。

また、適性検査Ⅱが50%あり、特に大問1(算数)が独自問題ですので、この部分の学習に力を注ぎたい所です。

立川国際中等教育学校

- 適性検査Ⅰ(独自)・・・25%

- 適性検査Ⅱ(共同)・・・50%

- 報告書・・・25%

立川国際中等教育学校は「国際社会で貢献できるリーダーとなるために必要な学業を修め、人格を陶冶する」が教育目標とされています。一般枠とは別に海外帰国・在京外国人生徒枠も設けられています。特別枠の検査では日本語または英語で面接や論述を行います。しかし、現時点で一般枠で英語力が検査で求められることはありません。

一般枠の検定の特徴としては、適性検査Ⅰが独自問題で配点も25%と高い点にあるでしょう。作文が重視されていると考えられます。一方で適性検査Ⅱは配点の50%になりますので、こちらも十分対策を行う必要があるでしょう。

南多摩中等教育学校

- 適性検査Ⅰ(独自)・・・約27%

- 適性検査Ⅱ(共同)・・・約53%

- 報告書・・・20%

南多摩中等教育学校の教育理念は「人間力の南多摩ー心・知・体の調和」です。

国内外の大学、企業、国際機関等との連携によるWWL(ワールドワイドラーニング)による、イノベーティブなグローバル人材の育成に力を注いでいます。フィールドワーク活動を通じて、探求的な学びも南多摩の特徴の一つでしょう。

検査の配点を見ると、報告書は20%と高くありません。独自問題は適性検査Ⅰで配点も約27%と他校と比べても配点は高いです。つまり、読解力や作文力がカギとなりそうです。ただし、適性検査Ⅱの配点が高い点も良く理解しておき、十分な対策が求められます。

三鷹中等教育学校

- 適性検査Ⅰ(独自)・・・30%

- 適性検査Ⅱ(大問1独自、大問2、3共同)・・・50%

- 報告書・・・20%

三鷹中等教育学校は、「思いやり・人間愛をもった社会的リーダーの育成」が教育理念となっています。そして日本の伝統文化を理解を通じての国際理解教育、ICT機器を活用した幅広い教育活動にも力が注がれています。

検査の特徴としては、適性検査Ⅰの配点が30%と高いことです。これは両国高等学校・附属中学校と並んで、最も大きい比率となっています。読解や作文対策は十分に行う必要があるでしょう。また、適性検査Ⅱの配点も50%となっており、独自問題の大問1で出題される算数分野も大きなカギとなってきます。

白鷗高等学校・附属中学校

- 適性検査Ⅰ(共同)・・・25%

- 適性検査Ⅱ(共同)・・・25%

- 適性検査Ⅲ(独自)・・・25%

- 報告書・・・25%

白鷗高等学校・附属中学校は創設130年を超える伝統校で、「開拓精神」が教育理念となっています。東京都で初の公立中高一貫校でもあります。伝統文化教育やダイバーシティ教育を重視し、主体的な探求心を高める教育に力を入れています。一般枠とは別に特別枠や海外帰国・在京外国人生徒枠も設けられています。

検査の配点は、適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲおよび報告書が25%ずつとなっています。独自問題は適性検査Ⅲで出題されます。全項目をバランスよく得点することが求められますが、適性検査Ⅲが独自問題ですので、数理的、科学的分析力が特に重要といえるでしょう。

両国高等学校・附属中学校

- 適性検査Ⅰ(共同)・・・30%

- 適性検査Ⅱ(共同)・・・20%

- 適性検査Ⅲ(独自)・・・30%

- 報告書・・・20%

両国高等学校・附属中学校は、「自律自修」を教育目標として掲げています。「職場体験」や「卒業研究」、「探究活動」を通じて、高い志と使命感を身につける「志(こころざし)学」というキャリア教育も大きな特徴の一つです。

検査では、報告書の割合が20%と低くなっています。適性検査Ⅰ・Ⅱは共同作成問題となっていますが、適性検査Ⅲが独自問題となっており、配点も30%と重要度は高くなっています。特に試行錯誤が必要な数理問題に対して、粘り強く取りくめる思考力も問われます。

武蔵高等学校・附属中学校

- 適性検査Ⅰ(共同)・・・25%

- 適性検査Ⅱ(大問1、3共同、大問2独自)・・・25%

- 適性検査Ⅲ(独自)・・・25%

- 報告書・・・25%

武蔵高等学校・附属中学校は「豊かな知性と感性」「健康な心と体」「向上進取の精神」を教育目標として掲げており、国際社会に貢献できる知性豊かなリーダーの育成を目指しています。武蔵の大きな特徴である「地球学」は、地球規模での課題解決に向けて学習・探求し、行動できる人材の育成を目指します。

検査は、全項目がそれぞれ25%ずつの配点となっていますので、バランスよく対策に取り組む必要があります。また、独自問題である適性検査Ⅱ大問2の社会分野では、時事問題が出題されることもあります。日ごろからニュースなどチェックも必要ですね。さらに数理分野の適性検査Ⅲでは、図形問題も頻出と言われていますので、その辺りも十分に対策を立てておきたい所です。

富士高等学校・附属中学校

- 適性検査Ⅰ(共同)・・・20%

- 適性検査Ⅱ(共同)・・・20%

- 適性検査Ⅲ(独自)・・・30%

- 報告書・・・30%

富士高等学校・附属中学校の教育理念は「自主自律」「文武両道」です。文科省からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)にも指定されており、「理数的発見力」「理数的解決力」「挑戦力」の向上に力を注いでいます。また、富士山の裾野のような幅広い教養、高度な課題解決力、自己の限界に挑戦できる「富士山型の人間」の育成を目標としています。

検査は、まず報告書の割合が30%と高い事から、小学校での学習や活動も非常に大切となります。また独自問題である適性検査Ⅲも30%と高い比率となっている点や、SSH指定校である事から理数分野を重要視していると考えられるでしょう。

大泉高等学校・附属中学校

- 適性検査Ⅰ(共同)・・・20%

- 適性検査Ⅱ(共同)・・・20%

- 適性検査Ⅲ(独自)・・・30%

- 報告書・・・30%

「探究の大泉」とも呼ばれる大泉高等学校・附属中学校は「自主・自立・創造」を教育目標に掲げています。高い倫理観、あくなき探求心を持ち合わせた国際社会のリーダー育成に力を注いでいます。

検査では、桜修館、富士と同じく報告書が30%の割合を締めていますので、学校活動はやはり重要といえそうです。また、適性検査Ⅲも30%と配点が高いので、理数分野の対策は必須となってきます。

千代田区立九段中等教育学校

- 適性検査Ⅰ(独自)・・・20%

- 適性検査Ⅱ(独自)・・・30%

- 適性検査Ⅲ(独自)・・・30%

- 報告書・・・20%

唯一の区立である、九段中等教育学校の教育理念は「豊かな心」「知の創造」「未来貢献」です。リーダーとして創造的・意欲的に行動できる資質や能力を育成することに力を注いでいます。

検査は全て独自問題です。この点は都立中高一貫校とは大きく異なる部分です。また、適性検査Ⅰでは国語に関する問題が出題されますが、適性検査Ⅱ、Ⅲに関しては明確な分野の区分がないので、より横断的な知識や思考力が問われるといえるでしょう。

全校に共通する傾向と対策

報告書の重要性

桜修館のように比重が高い学校はもちろん、全ての都立中で小学校の成績が記載された報告書は合否に影響します。これは、単なる学力だけでなく、日々の授業への参加、提出物、友人との協調性といった「学びに向かう力」や「人間性」(非認知能力)を重視していることの表れです。受検対策は、試験直前の詰め込みだけでなく、小学校低学年からの学習習慣の確立が土台となります。

適性検査に共通する要素

全ての学校で、単なる知識の暗記ではなく、思考力、表現力、判断力を問う適性検査が実施されます。

- 記述問題が中心: 論理的に考え、説得力のある文章を書く力が必須です。

- 教科横断型の問題: 理科と算数を組み合わせるなど、複数の教科知識を活用する力が求められます。

- 資料の読解・分析: 統計や図表、会話文から情報を正確に読み取り、分析する問題が頻出します。

合格に向けた共通対策

各校に試験の特徴はあるものの、どの学校にも共通して行うべき対策はあります。以下の5つは意識し得おくと良いでしょう。

- 読解力と記述力の強化: 長文を読み、要点を掴み、自分の言葉で意見をまとめる練習が不可欠です。読書と作文を地道に繰り返しましょう。

- 論理的思考力の養成: 「AだからB、BだからC」と筋道を立てて考える力を養いましょう。親子でニュースについて話し合い、「なぜそう思ったの?」と考えのプロセスを問う対話が有効です。

- 基礎学力の徹底と応用力: 小学校で習う基礎学力は全ての土台です。その上で、知識を応用問題に活用できる総合力を育てましょう。

- 好奇心と探究心の育成: 幅広い分野に興味を持ち、自分で調べる姿勢が大切です。博物館や工場見学、図鑑やドキュメンタリー番組なども良い刺激になります。

- 時間管理と過去問演習: 制限時間内に正確に解答する力をつけるため、過去問演習は必須です。

まとめ:合格への道は「知る」ことから

今回は、都立中高一貫校の受検における基本情報と、各学校の出題傾向について解説しました。

- 試験日は2月3日で、都立中の併願は不可

- 入試は知識だけでなく思考力・表現力を問う「適性検査」

- 全ての学校が「共同作成」と「独自問題」を組み合わせており、その形式は学校ごとに全く異なる

都立中高一貫校の受検は、私立中受験とは異なる対策が必要です。まずは、お子さんの性格や興味、学力に合った学校はどこなのか、各学校の特色と求める生徒像を正確にリサーチすることから始めましょう。

その上で、志望校の過去問にじっくりと取り組み、特に独自問題の傾向をしっかりと掴んで対策を練ることが合格への一番の近道です。

この記事が、皆さんの志望校選びと受検対策の一助となれば幸いです。私自身もまだ受験生を抱える一人の父親です。頑張る受検生を支えるべく、共に頑張っていきましょう!