- 公立中高一貫校を目指しているが、まず何をすれば良いか分からない

- 親がどのように受験のサポートするべきかを知りたい

- 網羅的に公立中高一貫校受検について理解したい

いざ受検をしようと決めても、何から取り組めば良いかが分からないという方は多いのではないでしょうか?

公立や都立中高一貫校の情報を集めようしても、なかなか網羅的に情報をまとめた書籍は見当たりません。最初から公立中高一貫校に強い塾などに通えば、ある程度具体的なことを教えてもらえるでしょう。

しかし、「塾はまだ考えていない。できれば親がサポートしながら目指したい」という方もいるはずです。

そんな方にオススメな書籍が「公立中高一貫校合格バイブル」です!

私の娘は、都立中高一貫校を目指して、2025年4月から受検対策をスタートしました。私は娘をサポートする必要がある訳ですが、恥ずかしながら「適性検査って何やねん!?」という所から始まりました。

とにかく、公立中高一貫校の受検がどういうもので、どのように受検対策を進めるのか。また、親が子供をどのようにフォローしていくのかが見当もつかなかったのです。

そんな私の道しるべとなってくれたのがこの書籍です。

この書籍のスゴイところは、「受検500日前から本番までに『いつ』『何を』するべきか」が順序立ててまとめられている点にあります。

都立中高一貫校の受検日は例年2月3日となっています。では500日前はいつでしょうか?

答えは

小学5年生の9月末ごろ

となります。

この記事の執筆時点で、私の娘も本番まで500日を切った形となります。最近改めて本書を手に取ってみると非常に有益な情報が満載だと実感しました。

今回はこの本に関する情報を解説していきます。お子さんが都立や公立中高一貫校を目指している、または検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

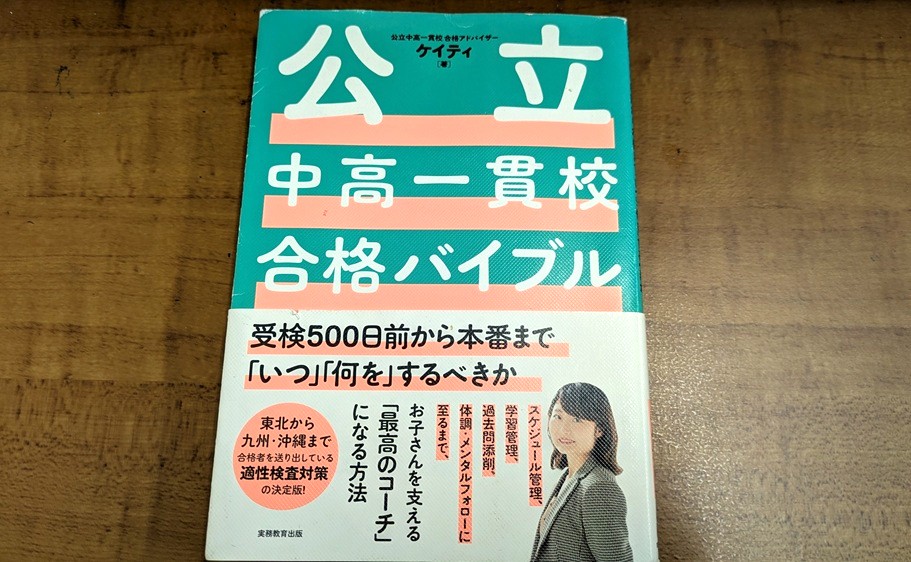

基本情報

- 書籍タイトル:公立中高一貫校合格バイブル

- 発行年:2022年4月

- ページ数:277ページ

- 定価:1,980円(税込)

- 著者・・・ケイティ(公立中高一貫校合格アドバイザー)

公立中高一貫校合格バイブルは、2022年に発行された書籍です。ページ数も277ページあり、なかなかのボリュームです。

著者のケイティさんは、公立中高一貫校合格アドバイザーとして活動されており、オンラインコミュニティ「ケイティサロン」も主宰されています。

また、公立中高一貫校に関する情報発信として「ケイティブログ」やアメブロ「ケイティの公立中高一貫校対策講座」を運営されています。

※現在ケイティブログの更新頻度は少ないです

公立中高一貫校受検に関する本は意外と少ないものです。質・量を考えると、1980円はお買い得だと感じました!

本書のおすすめポイント3選

最初にこの本のおすすめポイント3選を挙げてみます

- 親子共に「いつ」「何を」やるべきかが分かる

- 特に重要な「5つの掟」は要チェック

- トラブルの予測と対策が分かる

①親子共に「いつ」「何を」やるべきかが分かる

この本の最も優れた点は、受験期において「いつ」「何を」行う必要があるのかが時系列でまとめられている点です。親のサポート方法だけではなく、具体的な受検対策まで言及されています。

いざ公立中高一貫校を目指そうと言っても、何から手をつければ良いかが分かりません。実際に私自身がそうでした。

塾に通えば、ある程度アドバイスを受ける事も可能かもしれませんが、それでも家族のサポート方法などを全て教えてもらえるわけではないでしょう。

この本では、受検当日までのロードマップが示されており、かなり細かい部分までアドバイスされています。受検のプロでもない限り、公立中高一貫校を目指す場合は、多くの方が読むべき1冊です。

これを読めば、親子共にやるべきことが明確化

②特に重要な「5つの掟」は要チェック

この本では公立中高一貫校受検において特に重要な内容を「5つの掟」として深掘りされています。

- 銀本

- 模試

- 保護者添削

- 作文

- 本番後の対応

これらのテーマは、どれも都立や公立中高一貫校を目指す方たちにとって重要度の高い内容です。

たとえば、「銀本」は全国の公立中高一貫校で出題された過去問がまとめられた一冊で、多くの受検生が取組んでいる一冊です。掟では、銀本の具体的な活用方法が記されており、この本の存在すら知らなかった私にとっても非常に参考になりました。

また保護者添削についてですが、現時点で通塾を考えていない我が家にとっては超重要な内容です。今後、過去問や演習問題を採点する際に、どのような対応をするべきかが理解することができました。

5つの掟はしっかり理解しておきたい内容です!

③トラブルの予測と対策が分かる

本番500日前から受検当日までやるべきことが網羅的に解説されていますが、起こり得るトラブルなどを事前に知ることができるのもおすすめポイントです。これはケイティさんが長年の指導の中で蓄積されたデータに基づいたものでしょう。

- 子どものモチベーション低下の原因

- 苦手な分野に対する対処法

- 小学校の先生との信頼関係の築き方

- 夫婦間の受検に対する考えの違い

- 他人のSNSで不安になる

上記の内容は事前に知っておくことで、受検期をスムーズに乗り越える助けとなってくれるに内容です。

各章の主な内容

では、ここからは本書の内容について説明していきます。

まず、この本の大きな特徴が「試験本番から〇日前にやっておくべきこと」がまとめられている点にあります。

書籍では第1~6章まで以下の様に期間でやるべきことが解説されています。

※()は都立中高一貫校の場合の目安時期

- 第1章:受検500~365日前

(5年生10~2月) - 第2章:受検365~200日前

(5年生2月~6年生7月) - 第3章:受検200~100日前

(6年生7~10月) - 第4章:受検100~60日前

(6年生10~12月) - 第5章:受検60~10日前

(6年生12~1月下旬) - 第6章:受検10日前~本番直前

(6年生1月下旬~本番直前)

ここからは、各章ごとの見出しを元に、どのような内容が書かれているかを箇条書きにしてまとめてみます。

第1章:受検500~365日前にやるべきこと

第1章では、「受検を目指し始めたら最初にすべきこと」がまとめられています。

- 学校説明会などの情報チェック

- 志望校の受検本番を見てみる

- 塾の入試報告会へ行く

- 親が本気で過去問を解き、傾向分析する

まだ本番までは遠くに感じる時期ですが、受検を親子共に自分ごとにするために、まずやるべきことが理解できます。

この章でもっとも私が大切だと思ったことは、志望校の過去問を親が本気で解いてみるという部分です。まず親自身が適性検査とはどういうものかを理解することが、子どものパートナーになる上での第一歩かもしれません。

子供をサポートする上で、親も本気を見せることが大切です!

第2章:受検365~200日前にやるべきこと

第2章は、学習環境を整えることや小学校の先生に受検意思を伝えることなどが解説されています。

- 学習内容を仕分けて計画を立てる

- 娯楽(趣味)のやめどきを話し合う

- 学校の先生に受検意思伝える際の注意点

- 銀本の入手や模試の受検について

- 学習環境を整える

- 塾の夏期講習を受ける判断基準

この期間は、現状把握と受検に向けた準備を進めていく時期となります。主に学習時間の把握と改善、取り組むべき課題の確認などが挙げれられます。

また娯楽のやめどきなどに関しては、親が一方通行で禁止するのではなく、子どもとの話し合いで決めることも重要だとかじました。どの項目もそうかもしれませんが、子どもを一人の人間として扱い、意見を交換し合うことが受検を乗り越える上で重要となってくるでしょう。

第3章:受検200~100日前にやるべきこと

第3章は、普通の小学生から「受検生」に変えるための方法が解説されています。

- 通知表の理解と子どものフォロー

- 銀本や模試の活用方法

- 併願校のチェック

- 記述問題の解答例を活用する

- 受検対策の練り直し

- 保護者添削の極意

- 作文対策のアドバイス

この頃は、少しずつ受検勉強も進んできた時期となっているはずです。ここからさらにスイッチを入れて、本格的な「受検生」となるための方法が解説されています。特に夏休み中にこれまでの学習状況を踏まえて戦略を練りなすことも重要と書かれています。

第4章:受検100~60日前にやるべきこと

第4章では、いよいよ志望校に合わせて対策を行う時期となります。

- 信頼できる相談相手を見つけておく

- 家族の協力体制を整える

- 「魔の秋」の乗り越え方

- 志望校の過去問や類似問題に取り組む

- 作文対策の本格化

- 自分だけの「御守ノート」を作る

- 「苦手」に向き合う

この時期は、保護者もついついSNSなどで他者の情報をチェックしてしまい、過度に不安になったりするケースも多いようです。真偽不明の情報に振りまされず、塾講師などプロの相談相手を持つことの必要性がかかれていました。

また、子どもが不安からくるモチベーションの低下や心身の不安定さ、そして親子関係の悪化などが起こるケースも多く、これを「魔の秋」や「魔の10月」と言われています。これを回避するためのアドバイスも非常に参考になりました。

第5章:受検60~10日前にやるべきこと

第5章は、いつ本番がきても良いように、気持ちを高めていく時期となります。

- 分野別で「解く順番」を決めておく

- 本番の時間帯に過去問演習を行う

- 報告書を依頼する

- 体調を万全に整える

- 最後の模試を受ける

- 学校を休むかについて話し合う

- 直前期の特別講座に参加する

この章では、本番を見据えた対策や準備について解説されています。

また、通塾せずに親子で受検対策を行ってきた方も、短期講座を受講することは検討する価値ありと書かれていました。

現時点では通塾を検討していませんが、短期講習については必要に応じて受講するかもしれません。

第6章:受検10日前~本番直前にやるべきこと

第6章は、いよいよ本番まで残り数日となる期間です。

- 私立併願受験のメリット・デメリット

- 親子で受検生活を振り返る

- 本番当日のシュミレーション

- 当日の朝の過ごし方

こおまで来ると、泣いても笑ってもあと数日となります。受検生活を振り返るに関しては、ここまでやってきた頑張りを親子共に確認することで、本番に向けての不安感を少しでも取り除けるかもしれません。

また、本番当日のシュミレーションも、力を十分発揮するためには、やっておくべきでしょう。

本書の注意点

最後に本書を活用する上での注意点を4つ挙げておきます。

- 全て完璧に行うことは難しい

- 通塾しないなら十分に理解する

- 実際に始めないと理解できない

- 本書の内容も完ぺきではない

①全て完璧に行うことは難しい

この本では、受検本番から逆算してやるべきことが書かれていますが、実際に全てを完璧に行うことは難しいでしょう。読んでいただければわかると思いますが、「親がやること多くない!?」ってなります。

夫婦で分担して行う事や、必要に応じて外部(塾など)に頼ることも考えなくてはいけません。

各家庭の前提条件によってもやるべきとは変わってくるはずなので、本に書かれていることをうまく活用するという使い方が良いと思います。

②通塾しないなら十分に理解し、できる限り実践する

①で完璧は難しいと述べましたが、通塾しないのであれば、この本に書かれていることは十分に理解しましょう。そして、できる限り実践するべきだと考えています。

親子二人三脚で受検に臨む場合、通塾されているケースよりも親が行うべきことは必要以上に多いはずです。この本に書かれていない問題に関しても対処しなくてはいけません。

まずはこの本でしっかりと予習し、その時期ごとで本書に書かれていることを参考にしながら実行していきましょう。

③実際に始めないと理解できない

私は受検対策を始める前にこの本を買ってみました。ただ、右も左も分からない状態では、書いてある内容がなかなか理解できなかった部分もあります。

まずはご家庭ごとで、受検対策をどのように行うのかを考え、走りながら修正していく必要もあるでしょう。そんな時に辞書的にこの本を使うのも良いのではないかと考えています。

もちろん、最初の段階でざっくりと通し読みはしておく必要はあると思います。そして、各時期における内容をその都度確認してみるのもアリです。

④本書の内容も完ぺきではない

本書では、公立中高一貫校受検に関するノウハウがぎっしり詰まっており、読んでいても納得のいく部分が非常に多いです。

しかしながら、本書の内容も完ぺきではなく、書かれている内容さえやれば絶対合格できるという訳ではありません。こんなことは言われくても皆さん分かっていると思いますが。

ただ、適性検査は絶対的な対策がしづらいテストと言われており、どれだけ勉強や準備をしても報われないケースがあるということです。だからこそ、本書も完ぺきなものではないという認識を持っておくことは大切です。

それでも、本書は体系的に受検のテクニックやマインド面のアドバイスなど、参考になる部分は非常に多いです。

まとめ

今回は、公立中高一貫校受検のノウハウがつまった一冊「公立中高一貫校合格バイブル」について解説してみました。

改めて本書の最大の特徴を述べると

私の娘が都立中高一貫校を目指すと決めて、最初の方に読んだのがこの本です。結構ボリュームもあり、かつ受検に対する知識が皆無の状態でしたので、理解するのが当初は大変でした。

しかし、受検対策を進めていく中で、少しずつ知識もついた中で読んでみると、内容に関してより理解が深まってきました。

ちょうどこの記事を書いている今は、本番(2027年2月3日)から逆算すると470日となります。つまり本書の第1章の時期となります。

改めてこの本を参考に、私ができること、やるべきことを実践していこうと思います!

我が家と同じように、受検を目指すとなったものの「何からやったらよいか分からない・・・」とお悩みの方は、ぜひ手に取ってみて下さいね。きっとあなたの力となってくれますので。